地震に強い家の特徴|建物の構造や判断基準、家づくりのポイントを紹介

地震大国といわれる日本では、住宅の耐震性能は家族の安全を守る最も重要な要素の一つです。しかし「地震に強い家」にはどのような特徴があり、建物の耐震強度をどうやって判断すればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。この記事では地震に強い家の形状や構造、判断基準、家づくりで押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。これから住宅購入を検討している方や、マイホームづくりを始めようとしている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

地震に強い家の特徴

地震に強い家とは、地震の揺れによって倒壊や大きな損傷を受けにくい住宅のことです。地震に強い家にはいくつか共通する特徴があるので、以下で地震に強い家の代表的な特徴を紹介します。

家の形状がシンプル

建物が正方形や長方形などシンプルな形状だと、地震に強いとされています。複雑な形状の建物では、地震の揺れが予測できない形で伝わり、建物全体のバランスが崩れてしまいかねません。シンプルな形状であれば、地震の揺れが建物全体に均等に分散されるため、一部分に過度な負荷がかかることなく、全体の強度を保つことが可能です。

地盤が強い

家の土台となる地盤が強ければ、地震に強い家を建てられます。地盤が軟弱だと地震の揺れで家が傾いたり、最悪の場合は倒壊したりする可能性があります。地盤の強さは地域によって大きく異なりますが、一般的に山や丘などの高台は地盤が強い傾向です。地盤が強いエリアを選ぶことで、災害リスクを抑えられるでしょう。

平屋

2階建てや3階建てと比べて、建物が低い平屋は地震の揺れに強い傾向があります。高い建物ほど上階になるにつれて揺れが大きくなるため、マンションなどでは上階部分は地震の揺れを強く感じるでしょう。一方、平屋は建物の重心が低いため構造に安定感があり、地震による揺れの影響を受けにくくなっています。

屋根が軽量の素材

建物の重量も、地震に対する建物の強度に大きく影響します。瓦やセメントなど重い屋根材を使用している場合、重心が上になって建物全体が揺れやすくなり、壁や柱にひびが入るかもしれません。反対に、スレートやガルバリウムなど軽い屋根材を使用している家は、地震による揺れの影響を受けにくいでしょう。

定期的にメンテナンスを実施

地震に強い家を維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。建物は経年とともに劣化する傾向にあるため、適切なメンテナンスを行うことで安全性の高い状態を保てます。特に築年数が経過した木造住宅では、基礎部分の腐食などが心配です。耐震診断を定期的に実施し、必要に応じて補強工事を行うことで、古い家でも地震に強い状態を維持できるでしょう。

地震に強い家にするための重要な要素

地震に強い家をつくるためには、耐震・制震・免震という3つの対策方法があります。それぞれの特徴を理解して、自分に合った家づくりを検討しましょう。

耐震構造

耐震構造は、建物自体を丈夫にして地震の揺れに耐える構造です。柱や梁、壁などを強化し、地震の力に負けない頑丈な家をつくります。具体的には、以下のようにして強度を高めます。

・柱と柱の間に斜めの補強材(筋交い)を入れる

・壁に構造用合板を使用する

耐震構造は比較的コストが低く、一般的な戸建て住宅で多く採用されています。

制震構造

制震構造は地震の揺れを抑える構造です。建物内に専用のダンパーと呼ばれる装置を設置して地震の揺れを吸収することで、建物の倒壊を防ぐだけでなく、壁や床などの損傷も最小限に抑えられます。また、建物が揺れを吸収するため、地震発生時の揺れを感じにくくなるのもメリットです。制震構造は主に低層階のマンションで採用されることが多いですが、近年では戸建て住宅にも取り入れられています。

免震構造

免震構造は建物と地盤の間に免震装置を設置し、地震の揺れが建物に直接伝わるのを防ぐ構造です。地震が起きると、地盤が大きく揺れても免震装置が揺れを吸収するため、建物はゆっくりと穏やかに揺れるようになります。家具が倒れたり、物が落ちたりするリスクを大幅に減少できるでしょう。免震構造は主に高層マンションや、病院などの重要な公共施設に採用されることが多く、戸建て住宅では費用面から採用されるケースは少なめです。

地震に強い家の判断基準

地震に強い家かどうかを判断するには、いくつかの基準があります。新築を建てる際や、中古住宅を購入する際の参考にしてください。

地盤

地震に強い家には地盤の強さが不可欠です。軟弱地盤では地震で建物が傾いたり液状化したりする恐れがあります。地盤調査で弱さが判明した場合は、注入工法や砕石パイル工法などの地盤改良工事が必要です。

設計

建物の設計も耐震性を左右します。シンプルな形状の家は地震の力が均等に分散され、上下階で壁の位置が揃うと強度が増します。複雑な形状や吹き抜けがある場合は、補強材などで耐震性を高める工夫が必要です。

耐震等級

地震に強い家かどうかを判断する基準として「耐震等級」があります。耐震等級は地震に対する強度を示す指標で、等級1〜3に分類されます。数字が大きいほど地震に強いとされており、最高レベルは耐震等級3です。ここでは、各等級の特徴を見ていきましょう。

耐震等級1

耐震等級1は、建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たす等級です。震度6強から7程度の地震でも、倒壊や崩壊を避けられる強度があります。しかし、建物自体にはある程度の損傷が生じる可能性があり、大規模な修繕が必要になることもあるでしょう。一般的な新築住宅は、最低でも耐震等級1の基準をクリアしています。

耐震等級2

耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の地震力に耐えられる強度を持つ等級です。長期優良住宅の認定や、フラット35Sの金利優遇を受けるには、耐震等級2以上や3以上であることが条件となる場合があります。また、病院や学校など災害時に避難所となる可能性のある公共施設は、耐震等級2以上で建てられることが一般的です。地震に対する安全性をより高めたい場合におすすめします。

耐震等級3

耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられる最高レベルの等級です。大規模な地震が発生しても、建物の損傷を最小限に抑え、地震後もそのまま住み続けられる可能性が高くなります。消防署や警察署など、災害時に重要な役割を果たす施設には、耐震等級3が採用されることが多いです。また、耐震等級3の住宅は、地震保険料が最大で50%割引になるというメリットもあります。

地震に強い家を建てるポイント

ここからは、地震に強い家を実現するためのポイントを紹介します。これから家を建てる方や、リフォームを検討している方は以下のポイントを押さえておきましょう。

地盤を調査する

先述のとおり、地震に強い家には良質な地盤が欠かせません。一般的に低地より高台の方が地盤は強い傾向にあります。購入予定地の地盤強度は、地盤サポートマップやハザードマップポータルサイト、KuniJibanなどのサイトで確認できます。地盤が弱い場合でも改良工事で対策可能ですが、購入前に地盤状況を調査しておくことで、将来的な安心につながります。

窓の大きさ・数を配慮する

窓の面積が大きいと耐震性が低下しますが、採光や通風のためには窓の確保も大切です。耐震性と快適性を両立するには、窓の配置や大きさ、数のバランスを考慮した設計が必要です。窓の大きさを適度に抑えつつ数を増やしたり、構造上重要な場所には小さな窓を設けるなどの工夫で、安全性と快適性の両立が可能になるでしょう。

希望の間取りができない可能性がある

耐震性を優先すると、大きな窓やビルトインガレージなど、デザイン性の高い要素を取り入れにくくなることがあります。理想の間取りが実現できるかは、建築会社のプラン自由度によっても異なるため、家づくりを始める前には耐震性と理想の間取りの両立について建築会社と相談し、優先順位を決めておくことで後悔のない家づくりができるでしょう。

地震に強い家は建物のあらゆる性能を考慮することが大切

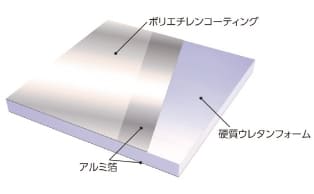

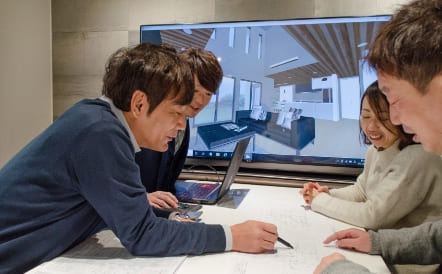

地震に強い家を実現するには、家の形状、地盤の強さ、構造体制、耐震等級などさまざまな要素を総合的に考えなければなりません。小林住宅では、耐震等級3を標準仕様とし、木造軸組工法と全面合板、制震ダンパーを組み合わせたハイブリッド構法と外断熱工法を採用しています。高気密・高断熱の高性能住宅により、耐震性能の長期維持も実現しています。また、豊富な間取りプランにより、イメージしている住宅を叶えることが可能です。安心して長く暮らせる家づくりをお考えの方は、ぜひ小林住宅のモデルハウス見学やオンライン相談にお問い合わせください。