【2025年度】注文住宅建築時に活用できる補助金制度まとめ

新しく住宅を建てたり購入したりする際は、公的な補助金を利用できます。昨今では高性能な住宅の需要が増えつつあり、建築コストが高い傾向にあるため「補助金を上手に活用してお得にマイホームを建てたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、補助金のメリットと注文住宅を建てるときに使える補助金について紹介します。公的な補助金には要件が定められているため、主な補助金の概要を確認しておきましょう。

目次

注文住宅を建築する際に補助金制度を活用するメリット

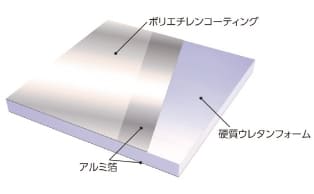

補助金のメリットで大きいのは、費用負担が軽減される点です。注文住宅を建てるには高額な費用がかかるため、補助金を使えるか否かは予算やローンの返済計画に大きく関わってきます。また、補助金の交付を受けるには、断熱等性能等級や耐震等級などの要件をクリアする必要があり、高性能な住宅づくりにつながります。断熱性や気密性、耐久性などに優れた高性能住宅は、光熱費を削減できる点も大きいでしょう。加えて、資産価値の向上という面でもメリットがあります。

注文住宅建築時に利用できる国の補助金制度

住宅向けの補助金にはさまざまな種類があるため、まずは自分が使える補助金の種類や要件を知ることが重要です。以下では、注文住宅を建てる際に活用できる補助金制度を紹介します。

子育てグリーン住宅支援事業

「子育てグリーン住宅支援事業」とは、2050年カーボンニュートラルの実現のために、高性能な住宅を建てる際に活用できる補助金です。「GX志向型住宅」を建てる場合はすべての世帯、「長期優良住宅」もしくは「ZEH水準住宅」を建てる場合は、子育て世帯または若者夫婦世帯が利用できます。補助額は次のとおりです。

| 住宅の種類 | 補助額 |

| GX志向型住宅 | 160万円 |

| 長期優良住宅 | 80万円(建替前住宅の除却を行う場合は100万円) |

| ZEH水準住宅 | 40万円(建替前住宅の除却を行う場合は60万円) |

対象となるのは、2024年11月22日以降に基礎工事より後の工事に着手した住宅です。交付申請期間は2025年12月31日までですが、予算上限に達した場合はその前に締め切られます。

給湯省エネ2025事業

「給湯省エネ2025事業」とは、高効率な給湯器を導入する際に利用できる補助金です。対象となる給湯器は「エコキュート」「ハイブリッド給湯機」「エネファーム」の3種類です。戸建て住宅の場合は、いずれか2台までの補助を受けられます。補助額は設置する給湯器の性能によって異なり、性能に応じて加算されます。要件ごとの補助額は以下のとおりです。

| 補助額(基本額) | 加算要件 | 最大額 | |

| エコキュート | 6万円/台 | A:4万円/台

B:6万円/台 A+B:7万円/台 |

13万円/台 |

| ハイブリッド給湯機 | 8万円/台 | A:5万円/台

B:5万円/台 A+B:7万円/台 |

15万円/台 |

| エネファーム | 16万円/台 | 4万円/台 | 20万円/台 |

対象となる住宅は、2024年11月22日以降に着工したものです。交付申請期間は2025年4月14日から12月31日までですが、予算上限に達した場合はその前に締め切られます。新築注文住宅の場合は着工日以降に予約が可能で、引き渡し以降に交付申請が可能となるため注意しておきましょう。

先進的窓リノベ2025事業

「先進的窓リノベ2025事業」とは、既存住宅の開口部を断熱化し、家庭からのCO2排出量を削減することを目的とした補助金です。新築ではなく、リフォームしたいときに活用できます。補助の対象となる工事は、「ガラス交換」「内窓設置」「外窓交換(カバー工法・はつり工法)」「ドア交換(カバー工法・はつり工法)」の4種類です。補助額の上限は、一戸当たり200万円となっています。対象となる期間は、2024年11月22日以降、対象工事に着手したものです。交付申請期間は2025年4月14日から12月31日までですが、予算上限に達した時点で締め切られます。

※対象工事とは、工事請負契約に含まれるリフォーム全体の工事をいいます。

注文住宅建築時に利用できる減税制度

注文住宅を建てる際は、補助金のほかに減税制度も利用可能です。減税制度には、複数年にわたって恩恵を受けられるものもあるため、概要を確認しておきましょう。

住宅ローン控除

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用した際に所得税の一部が控除される制度です。年末時点での住宅ローン残高の0.7%が控除されるというもので、期間は最長で13年間です。2025年入居の場合、月に最大35万円の控除を受けられます。ただし、建築・購入する住宅は、省エネ基準適合住宅以上の性能を持っていなければなりません。そのほか、「住宅の床面積が50㎡以上」「ローンの返済期間が10年以上」などの要件も設けられています。

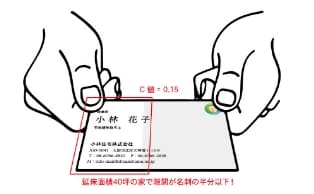

登録免許税の軽減

「登録免許税」とは、土地や家屋などの不動産を登記する際にかかる税金のことです。税制改正によって適用期限が延長されたため、土地は2026年3月31日まで、建物は2027年3月31日まで軽減措置を受けられることになりました。例えば新築住宅を登記する場合、「床面積が50㎡以上」「新築後1年以内に登記すること」といった要件を満たすことで、0.4%が0.15%に軽減されます。また、認定長期優良住宅の場合はさらに軽減され、0.1%になります。

不動産取得税の軽減

「不動産取得税」とは、土地を取得したときや住宅を新築・購入したときなどにかかる税金(地方税)です。税制改正により、税率が4%から3%になる軽減措置の適用期限が2027年3月31日までに延長されました。新築住宅の場合、評価額から1,200万円(認定長期優良住宅を2026年3月31日までに取得した場合は1,300万円)が控除されます。なおかつ住宅用の土地に関しても、課税標準額が評価額の2分の1となり、そのうえで規定の金額の控除が受けられます。

固定資産税の軽減

「固定資産税」は、土地や建物などの不動産を持っている人に毎年課せられる税金(地方税)です。2026年3月31日までに住宅を新築すると、3年間(認定長期優良住宅は5年間)にわたって固定資産税が2分の1に減額されます。

印紙税の軽減

「印紙税」とは、契約書や領収書などの文書に課される税金のことです。2027年3月31日までに契約を結ぶと、工事請負契約書や土地の売買契約書などにかかる印紙税が最大で50%軽減されます。例えば3,000万円の土地の契約であれば、2万円の印紙税が1万円になります。

住宅取得等資金に係る非課税措置

「住宅取得等資金に係る非課税措置」とは、住宅の新築や購入のために直系尊属(父母や祖父母)から資金を贈与されたときに、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合には500万円が非課税となります。適用期限は2026年3月31日までです。

国の制度と併用できる地方自治体の補助金制度

マイホームを計画する際は、国の制度と併用可能な地方自治体の補助金制度もチェックしておきましょう。関西圏の主な自治体が実施している制度について、以下で紹介します。

【神戸市】住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)

神戸市では、住み替えによって子世帯が親世帯と近居・同居する際に10万円(子世帯が市外から転入する場合は20万円)が支給されます。要件は、子世帯が若者夫婦または子育て世帯であること、同居もしくは同一小学校区、または直線距離で2km未満の近居であることです。また、住み替え先の住宅が最低居住面積水準以上で、新耐震基準に適合している必要があります。なお、2024年度の受付は2025年3月10日で終了しました。2025年度の受付は、2025年6月に開始予定となっています。

【京都市】京都安心すまい応援金(京都市子育て世帯既存住宅取得応援金)

京都市では市内の既存住宅を購入後、リフォームを実施した未就学の子どもがいる世帯に最大100万円の応援金が支給されます。対象となる住宅は、築5年以上かつ購入価格500万円(税抜)以上の既存住宅です。「子ども2人以上」「市外からの転入」「京町家もしくは管理計画認定マンション購入」という要件のうち、1項目ごとに50万円、最大2項目で100万円が加算されます。2024年度のエントリーは2025年3月31日17時まで、2025年度のエントリーは2025年4月1日10時に受付開始です。

【奈良県】奈良の木を使用した住宅助成事業

奈良県では、奈良の木を使って新築や増改築、リフォームをした住宅に対し、最大50万円の助成金が支給されます。要件となる木材は「奈良県産JAS材」「奈良県地域認証材」「奈良県産材」の3種類で、具体的な助成額は使用目的や木材の種類によって異なります。なお、2024年度の受付はすでに終了しました。2025年度については発表されていません。

【東大阪市】家庭用再生可能エネルギー等補助制度

東大阪市では、再生可能エネルギー設備の導入やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の新築・購入に補助金が支給されます。補助金額は太陽光発電が上限8万円、エネファームが上限4万円、蓄電池が上限5万円、ZEHが上限25万円です。申請期間は2025年3月21日までですが、その前に予算に達した場合はその時点で受付が終了します。なお、ZEHへの補助金は上限に達したため終了です。

補助金・助成制度を活用してお得に注文住宅を建てよう

注文住宅を建てる際は、2050年カーボンニュートラルの実現などを目的とした補助金・助成金が活用できます。さらに税金の軽減措置も受けられるため、まずはどのような制度があるのかをチェックしておきましょう。補助金や助成金の要件を満たすマイホームを建てるには、確かな実績とノウハウを持つ住宅会社に相談することが大切です。小林住宅では、幅広いニーズに応えるために豊富な商品ラインナップをご用意しています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。