京都で注文住宅を建てたい!2025年度最新版の注文住宅の費用相場と人気エリアを徹底解説

京都府は、全国的にも都市化が進んでおり、多くの人が住みたいと考えるエリアです。そして、その中で自分だけの理想を実現できる注文住宅には人気が集まっています。注文住宅とは自分の好きなデザイン、間取り、設備などを自由に選べる住宅のことを指します。そのため、自分らしい暮らしを実現したい方にはピッタリの選択肢と言えるでしょう。この記事では、京都府の人気エリアと大まかな土地相場もご紹介しますので、これから注文住宅を建てるエリアを決める方も、ぜひ参考にしてください。

目次

京都府の注文住宅の相場はどれくらい?

京都府の注文住宅について、建築費用・土地取得費用の相場をチェックしていきましょう。住宅ローンのフラット35を利用して注文住宅を建てた方のデータを参照しています。

住宅金融支援機構の「フラット35利用者調査」によると、京都府で建てる注文住宅の費用相場は下記の通りです。

土地なし:5,238.95,102.4万円(建設費3,364.43,243万円+土地取得費1,874.559.4万円)

土地あり:4,095.03,884.7万円(建設費のみ)

一方で全国平均では、

土地なし:5,007.14,694.1万円(建設費3,512.03,194.6万円+土地取得費1,495.11,499.5万円)

土地あり:3,932.13,715.2万円(建設費のみ)

となっております。 比較的土地相場が高いエリアがある京都府は、敷地面積・延床面積がコンパクトで費用は少し高めの傾向があるようです。人気が高い市街地エリアに注文住宅を建てる場合は、効率の良い間取りで、コンパクトでも暮らしやすい家づくりを心掛けてみましょう。ただし、京都府内でも土地相場が低いエリアを探せば、広々としてコストパフォーマンスが高い注文住宅を建てることも不可能ではありません。

我が家の予算はいくら?無理のない資金計画の立て方

注文住宅の総予算は、「自己資金(頭金)」と「住宅ローンの借入額」を足した金額で決まります。金融機関は年収などから「これだけ貸せます」という上限額を提示しますが、その上限額いっぱいまで借りてしまうと、将来の教育費や不測の事態に対応できず、家計が苦しくなる可能性があります。

大切なのは「借りられる額」ではなく「無理なく返せる額」を基準に考えることです。ここでは、自分たちに合った予算を知るための、代表的な2つのアプローチをご紹介します。

世帯年収から考える予算の目安

まず一般的なのが、現在の世帯年収を基準に借入額の目安を算出する方法です。この際に役立つ2つの指標「年収倍率」と「返済負担率」を見ていきましょう。

・年収倍率で考える

年収倍率とは、住宅ローンの借入額が年収の何倍かを示す指標です。一般的に、年収の5倍から7倍程度が目安とされています。

【年収別】借入額の目安(年収倍率5~7倍の場合)

| 世帯年収 | 年収倍率5倍 | 年収倍率7倍 |

| 500万円 | 2,500万円 | 3,500万円 |

| 700万円 | 3,500万円 | 4,900万円 |

| 900万円 | 4,500万円 | 6,300万円 |

例えば、世帯年収700万円の場合、3,500万円から4,900万円程度が借入額の目安となります。ただし、これはあくまで簡易的な計算であり、金利や他に借り入れがあるかによって変動します。

・返済負担率で考える

より堅実な方法が、返済負担率(返済比率)で考えることです。これは、年収に占める年間のローン返済額の割合を示すもので、手取り年収の20%〜25%以内に収めるのが理想的とされています。 金融機関によっては30%〜35%まで融資可能ですが、余裕を持った返済計画のためには25%以下を目指しましょう。

【年収700万円(手取り540万円)の場合の計算例】

年間返済額の上限: 540万円 × 25% = 135万円

毎月の返済額の上限: 135万円 ÷ 12ヶ月 = 11.25万円

この「毎月11.25万円」という金額が、無理なく返済していける上限の目安となります。

毎月のローン返済額から逆算する

もう一つの方法は、現在の家計状況から「毎月いくらなら返済できるか」を先に決め、そこから借入可能な総額を割り出す方法です。こちらのほうが、より生活実感に近く、家計への負担をイメージしやすいというメリットがあります。

STEP1: 毎月の返済可能額を決める

まずは、現在の家賃や駐車場代、住宅用の貯蓄額などを参考に、毎月の返済に充てられる金額を算出します。

(例)現在の家賃(10万円)+ 住宅用貯金(月3万円)= 毎月13万円

STEP2: 返済可能額から借入総額を計算する

毎月の返済額が決まったら、金利と返済期間(例:35年)を仮定して、借入可能な総額をシミュレーションします。金利は変動金利と固定金利(フラット35など)で大きく異なるため、両方のパターンで試算してみると良いでしょう。

【毎月の返済額別】借入可能額シミュレーション(返済期間35年)

毎月の返済額 金利0.7% (変動)の場合 金利1.9% (固定)の場合

| 10万円 | 約3,892万円 | 約3,149万円 |

| 13万円 | 約5,059万円 | 約4,094万円 |

| 15万円 | 約5,838万円 | 約4,724万円 |

※上記は元利均等返済でのシミュレーション結果であり、実際の借入額は金融機関の審査や保証料等によって変動します。

このように、同じ返済額でも金利が違うと、借入可能な総額は1,000万円以上変わることがあります。

この方法で予算を立てる際は、住宅ローン返済以外にも固定資産税(年間10万〜15万円が目安)や将来のメンテナンス費用がかかることを忘れないようにしましょう。 それらの費用も考慮した上で、無理のない返済額を設定することが重要です。

京都府で人気のエリアと土地相場

京都府内で注文住宅を検討する方が多い人気エリアごとに、土地相場をご紹介します。これから注文住宅を建てる場所を検討する方は、ぜひ参考にしてください。土地相場は京都府の公示価格の住宅地のデータを、一般的な注文住宅の敷地面積100~200㎡に換算して表記しています。

参照元:京都府地価公示

土地取得費用の目安

京都府で注文住宅を建てる際の土地取得費用はエリアによって大きく異なります。中心部の京都市内では、土地の需要が非常に高いため、土地の平均価格は2,873万円から5,674万円とされています。一方で、周辺地域では比較的リーズナブルな価格で土地を手に入れることが可能で、平均価格は2,172万円から4,344万円となっています。これらの土地価格はエリアの利便性や自然環境、歴史的背景などによっても変動するため、自分のライフスタイルや希望条件に合わせて土地を選ぶことが重要です。

【京都市中心部】歴史と利便性が共存するエリア

京都府の中心5区と呼ばれるエリアは土地相場が高めとなっており、土地の平均価格は3,155万円から6,310万円とされています。しかし、交通網が整備されており、買い物の施設なども充実しており、住みたい街ランキングに入る区も多いです。少し予算の余裕が必要ですが、京都ならではの街並みや歴史を感じながら、利便性の高い暮らしを求める方に向いているエリアです。

京都市中心部は、歴史ある建築物や伝統文化が息づく地域です。清水寺や金閣寺周辺は静かで落ち着いた住環境が魅力で、高級住宅地として人気があります。また、伏見稲荷大社や八坂神社周辺は、アクセスの良さから通勤や通学に便利です。これらのエリアでは、伝統的な京都の雰囲気を感じながらも、モダンな生活を享受できる注文住宅が求められています。

北区 3,051~6,102万円

上京区 4,348~8,696万円

左京区 2,760~5,520万円

中京区 3,694~7,388万円

下京区 2,970~5,940万円

【京都市周辺部】子育て世代にも人気のベッドタウン

京都市の中心を取り巻く周辺6区も、住みたい街ランキングに入ることが多い人気エリアです。中心5区に比べると相場は若干低くなり、土地の平均価格は1,873万円から3,746万円とされています。暮らしやすさと予算のバランスを求める方に向いているエリアと言えるでしょう。

伏見区 1,614~3,338万円

東山区 3,139~6,278万円

山科区 1,449~2,898万円

南区 2,132~4,264万円

西京区 2,227~4,445万円

右京区 1,895~3,790万円

【京都市郊外】自然豊かで落ち着いた暮らしが叶うエリア

郊外エリアは、自然環境が豊かでリラックスした生活を送りたい方に人気です。特に嵐山や哲学の道周辺は、四季折々の美しい風景を楽しめる場所として知られています。これらの地域では、広い敷地を活かした庭付きの注文住宅や、省エネを重視した住宅が多く見られます。京都府で家を建てる際には、このような自然環境を活かした設計がポイントとなります。

京田辺市 1,024~2,048万円

玉露の産地として有名な京田辺市は、自然豊かで子育て世代の方に人気が高いエリア。田畑や自然が多く静かな雰囲気ですが、京都・大阪・奈良など主要エリアへ1時間以内でアクセスできるのが魅力です。

長岡京市 2,062~4,124万円

かつての都があった長岡京市は、大阪・京都どちらの中心地にもアクセスしやすい人気エリアです。利便性と自然のバランスが良く、通勤の利便性からベッドタウンとして選ぶ方が多いようです。

亀岡市 757~1,514万円

京都の奥座敷と呼ばれる亀岡市は、ベッドタウンとして人気が高いエリアです。亀岡駅は快速電車が通っており、京都駅まで約20分、大阪へも1時間前後でアクセス可能です。広い土地も見つけやすいためのびのびと暮らしたい方に向いているでしょう。

京都府の注文住宅建築費用の目安

京都府での注文住宅の建築費用は、多くの要因によって異なりますが、一般的な相場としては土地なしでは3,364.4万円、土地ありでは4,095.0万円となっております。注文住宅の建築費用には、設計費用、建材費用、人件費が含まれ、その価格は住宅の規模や仕様、デザインによっても異なります。特に、京都府では和モダンなデザインや省エネなどの高性能住宅、オリジナル収納などのカスタマイズ要素が求められることが多いため、それらを考慮に入れた予算計画が必要です。

また、京都府の気候特性や伝統的な建築様式を取り入れるための追加費用も考慮する必要があります。たとえば、寒暖差対策としての断熱・気密性能の向上や伝統的な景観を守るためのデザイン制約などが挙げられます。

予算オーバーしそうな時のコストコントロール術

注文住宅の打ち合わせを進める中で、理想やこだわりを詰め込んでいくと、最初の見積もりから金額が膨らんでしまうのはよくあることです。しかし、「予算オーバーだから」と理想をすべて諦める必要はありません。

重要なのは、「どこにお金を使い、どこをシンプルにするか」という優先順位を明確にし、賢くコストを調整することです。ここでは、設計段階でできるコストコントロールの具体的な方法を2つご紹介します。

間取りや窓の工夫でコストを抑える

建物の構造や設計そのものを工夫することで、全体のコストを大きく削減できる可能性があります。

・家の形は「凹凸の少ない」シンプルな形状に

建物は正方形や長方形の「総二階建て」のようなシンプルな箱型が、最もコスト効率の良い形です。外壁に凹凸が多い複雑なデザインは、見た目がおしゃれになる一方で、壁や基礎、屋根の面積が増えるため、材料費も工事の手間(人件費)も増加してしまいます。外観のデザインに強いこだわりがなければ、シンプルな形状を基本に考えるのがコストダウンの定石です。

・壁やドアを減らし「オープンな間取り」に

室内の間仕切り壁やドアの数を減らすことも、有効なコスト削減策です。例えば、LDKを一体にしたオープンな空間にしたり、子ども部屋を最初は大きな一つの部屋として作り、将来必要になったら壁で仕切れるようにしたりする「可変性のある間取り」も人気です。壁が少なくなることで、材料費と施工費の両方を抑えることができます。

・窓の「数・サイズ・種類」を見直す

窓は、壁に比べて単価の高い部材です。そのため、数やサイズを見直すことでコストに直接影響します。

数を減らす: 明るさや風通しに影響のない範囲で、不要な窓をなくす。

サイズを最適化する: 大きな掃き出し窓を、腰高窓とFIX窓(開閉できないはめ殺し窓)の組み合わせに変えるだけでもコストを抑えられます。

種類を選ぶ: 開閉できないFIX窓は、同じサイズの開閉できる窓よりも安価です。採光だけが目的の場所にはFIX窓を効果的に使いましょう。

ただし、窓は断熱性能や採光、デザイン性を左右する重要な要素です。やみくもに減らすのではなく、設計士と相談しながら、性能とコストのバランスを取ることが大切です。

こだわる部分とシンプルにする部分にメリハリをつける

家全体をすべてハイグレードな仕様にすると、当然予算は膨れ上がります。そこで、自分たちの暮らしの中で「絶対に譲れない部分」と「標準仕様で十分な部分」を仕分ける作業が非常に重要になります。

・「こだわりたい場所」に予算を集中させる

まずは家族で話し合い、家づくりにおける優先順位を決めましょう。

「家族が一番長く過ごすリビングの床は、質感の良い無垢材にしたい」

「毎日使うキッチンだけは、お気に入りのメーカーのハイグレードな設備を入れたい」

「趣味の時間を楽しむ書斎の造作棚はこだわりたい」

このように、お金をかけるポイントを絞り、そこに予算を重点的に配分します。

・「コストを抑える場所」は標準仕様を基本に

一方で、こだわりが少ない部分や、人目に付きにくい場所はコストを抑えるポイントです。

内装材: 普段あまり使わない部屋や、収納内部の壁紙・床材は、豊富なデザインから選べる標準仕様(スタンダードグレード)で十分な場合が多いです。

住宅設備: トイレや洗面台など、メーカーの標準モデルでも機能性は非常に高くなっています。多機能な上位モデルにこだわらず、自分たちに必要な機能を見極めましょう。

外構: 駐車場や玄関アプローチなど、生活に必須な部分だけを新築時に行い、ウッドデッキや庭の植栽、フェンスなどは、暮らしながらDIYしたり、数年後に改めて専門業者に依頼したりすることも可能です。

このように、賢くメリハリをつけることで、満足度を下げずに全体のコストを予算内に収めることが可能になります。

京都で注文住宅を建てる前に知っておきたい注意点

歴史と文化が息づく京都での暮らしは多くの人にとって憧れですが、その美しい街並みを未来に引き継ぐため、家づくりには京都ならではのルールが存在します。また、盆地特有の厳しい気候も無視できません。

「こんなはずではなかった」と後悔しないために、設計段階で必ず知っておくべき「景観条例」と「気候対策」という2つの重要な注意点を解説します。

デザインに影響する「景観条例」とは

京都で家を建てる際に最も特徴的なのが、「景観条例(京都市眺望景観創生条例など)」の存在です。これは、古都の歴史的な街並みや風情を守るために定められたルールで、建物のデザインに直接影響します。

注文住宅の自由な設計も、この条例の範囲内で行う必要があります。

具体的にどんな規制があるの?

規制内容は、建物を建てるエリアによって細かく定められていますが、主に以下のような項目があります。

外観の色: 周囲の景観と調和する、落ち着いた色が基本です。赤や黄色といった彩度の高い色は使えず、使える色の基準(マンセル値)が定められているエリアもあります。

建物の高さ: 地域ごとに厳格な高さ制限が設けられており、特に歴史的な地区では低層に抑える必要があります。

屋根の形状・素材: 周辺の町並みに合わせて、瓦屋根や勾配のある屋根が推奨されることがあります。

外壁の素材: 光沢が強い素材の使用が制限される場合があります。

デザイン: 格子や犬矢来(いぬやらい)といった、京都らしい意匠を取り入れるよう指導されることもあります。

・条例とどう向き合うか?

これらのルールは「制約」と感じるかもしれませんが、京都の品格ある街並みの一員となるためには不可欠なものです。条例を守ることで、結果的に周囲に溶け込む、質の高い住まいが実現します。

ただし、条例は非常に専門的で複雑です。そのため、京都での建築実績が豊富で、景観条例を熟知しているハウスメーカーや工務店をパートナーに選ぶことが、スムーズな家づくりの絶対条件と言えるでしょう。

夏の暑さ・冬の寒さに備える「高断熱・高気密」の重要性

京都の気候は、「夏の蒸し暑さ」と「冬の底冷え」に代表されるように、盆地特有の厳しい環境です。この寒暖差の大きい土地で一年を通して快適に暮らすためには、住宅の性能、特に「高断熱・高気密」であることが極めて重要になります。

・なぜ「高断熱・高気密」が必要なのか?

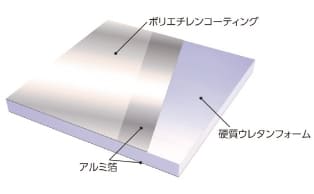

高断熱: 断熱材や高性能な窓によって、外の熱気や冷気が室内に伝わりにくくする性能です。これにより、魔法瓶のように家全体を快適な温度に保ちやすくなります。

高気密:家の隙間をできるだけなくし、意図しない空気の出入りを防ぐ性能です。気密性が高いと、冷暖房で快適にした空気が外に逃げず、効率的に室温を維持できます。

・「高断熱・高気密」な家がもたらすメリット

光熱費を大幅に削減できる: 冷暖房の効きが格段に良くなるため、少ないエネルギーで快適な室温を保てます。月々の電気代を抑えることができ、長期的に見れば経済的です。

一年中、家の中が快適になる: 夏は外の熱が入りにくく涼しく、冬は室内の暖かい空気が逃げにくいため「底冷え」を感じにくくなります。また、部屋ごとの温度差が少なくなるため、冬場のヒートショックのリスクも軽減できます。

家が長持ちし、健康にも良い: 高い断熱・気密性は、壁の内部や窓の結露を防ぐ効果があります。結露によるカビやダニの発生を抑制し、アレルギーのリスクを減らすだけでなく、家の構造体を腐食から守ることにも繋がります。

京都で家を建てるなら、デザインだけでなく、この断熱・気密性能にもしっかりとこだわり、予算を配分することが、将来にわたって快適で健康な暮らしを送るための鍵となります。

どこに頼む?ハウスメーカー・工務店・設計事務所の選び方

理想の注文住宅を建てるためには、信頼できるパートナー選びが最も重要と言っても過言ではありません。家づくりを依頼できる先は、主に「ハウスメーカー」「工務店」「設計事務所」の3つに分かれます。それぞれに特徴や得意分野が異なるため、ご自身の価値観や建てたい家のイメージに合った相手を見つけることが成功のカギとなります。

このセクションでは、それぞれの違いを比較し、京都で信頼できる会社を見つけるための具体的なチェックポイント例を解説します。

ハウスメーカー・工務店・設計事務所の違いと比較

まずは、3つの業態のメリット・デメリットを理解し、どこが自分に合っているか考えてみましょう。

| 種類 | 特徴とメリット | デメリットと注意点 | こんな人におすすめ |

| ハウスメーカー | ・全国展開でブランド力と安心感がある ・品質が安定しており、工期も比較的短い ・住宅展示場で実物を見学・体感できる ・保証やアフターサービスが充実している |

・仕様がある程度規格化されており、設計の自由度は低め ・広告費などが価格に含まれるため、費用は高くなる傾向がある ・細かな仕様変更には対応しにくい場合がある |

・品質やブランドの安心感を重視したい ・家づくりにあまり時間をかけられない ・完成形をイメージしてから契約したい |

| 工務店 | ・地域密着型で、大阪の気候や土地の特性に詳しい ・設計の自由度が高く、希望を反映させやすい ・ハウスメーカーに比べて費用を抑えやすい傾向がある ・経営者や職人の顔が見え、親身な対応が期待できる |

・会社によって技術力やデザイン力にばらつきがある ・保証内容が会社ごとに異なるため、確認が必要 ・完成まで実物を見ることができない |

・デザインや間取りにこだわりたい ・予算に合わせて柔軟な提案をしてほしい ・地元の職人さんと一緒に家づくりをしたい |

| 設計事務所 | ・設計の自由度が最も高く、唯一無二の家づくりが可能 ・施主の代理人として、施工会社を厳しく監理してくれる ・複雑な土地や狭小地でも、最適なプランを提案してくれる |

・設計・監理料が建築費とは別に必要になる ・設計士との打ち合わせが多く、完成までの期間が長い ・完成するまで全体像をイメージしにくい |

・デザインやコンセプトに徹底的にこだわりたい ・建築家と一緒に作品としての家を創りたい ・土地の条件を最大限に活かしたい |

京都で信頼できる会社を見つける5つのチェックポイント

どの業態に依頼するか決めた後も、数ある会社の中から1社を選ぶのは大変です。以下の5つのポイントをチェックして、後悔のないパートナー選びをしましょう。

- 施工事例やデザインが「好み」と合うか?

まずは会社のウェブサイトやカタログ、Instagramなどで過去の施工事例をたくさん見てみましょう。自分の理想とする家の雰囲気(モダン、ナチュラル、和風など)と、その会社が得意とするデザインが一致しているかを確認することが最初のステップです。「この会社が建てる家、なんだか好きだな」という直感が、良いパートナーを見つけるための重要な手がかりになります。

- デザインだけでなく「住宅性能」を確認しているか?

長く快適に、そして安全に暮らすためには、デザインだけでなく住宅性能が不可欠です。特に、地震や台風のリスクがある大阪では耐震性が重要になります。

耐震性: 耐震等級は最高ランクの「3」か?どのような工法を採用しているか?

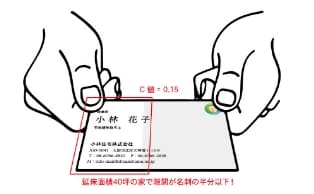

断熱性・気密性: 夏は涼しく冬は暖かい家にするための断熱等級はいくか?気密測定(C値)に対応しているか?

これらの性能は、国の定める「長期優良住宅」や「ZEH(ゼッチ)」の基準を満たしているかで一つの判断ができます。

- 担当者との相性は良いか?

家づくりは、担当者と何ヶ月にもわたって打ち合わせを重ねる共同作業です。こちらの要望を親身に聞いてくれるか、専門的なことを分かりやすく説明してくれるか、そして何よりも信頼できる人柄かどうかを見極めましょう。少しでも「話しにくいな」「価値観が合わないな」と感じたら、担当者の変更を申し出るか、他の会社を検討する勇気も必要です。

- アフターサービスや保証制度は充実しているか?

家は建てて終わりではありません。引き渡し後の定期点検やメンテナンス、万が一の不具合が発生した際の対応など、長期的な保証体制が整っているか必ず確認しましょう。法律で義務付けられている保証(瑕疵担保責任保険)以外に、会社独自の保証制度がどこまで手厚いかが、長く安心して暮らすためのポイントになります。

- 会社の評判や実際の「現場」を確認する

インターネットの口コミを参考にするだけでなく、可能であればその会社が開催する「完成見学会」や「構造見学会」に参加しましょう。実際に建てた家を見ることで、図面だけでは分からない質感や空気感を体感できます。また、工事中の現場が整理整頓されているかを見ることも、その会社の仕事の丁寧さを測る良い指標になります。

京都府で理想の注文住宅を

京都府の注文住宅では、和モダンな空間づくりを特徴とする住宅が人気です。歴史ある京都の風情を感じさせつつ、現代的なデザインと機能性を備えた住宅は多くの方に好評です。さらに、オリジナル収納や省エネ性能を重視した家づくりも成功を収めている事例が多いです。これにより、快適な生活とランニングコストの節約が両立できるので、長期的な満足度が高くなります。京都府で注文住宅を建てる場合、土地探しや間取りの工夫で、予算内で多くの要望を叶えることが成功のポイントとなります。建築費用・土地購入費用の相場を把握して、家づくりに役立ててください。

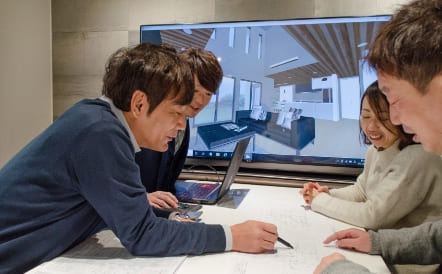

間取りや費用についてのご相談は、小林住宅のモデルハウスでお気軽にご相談いただけます。おしゃれなデザインやエアコン1台での快適さを体感いただきながら、間取りのプランニングや資金計画、土地探しについて無料でご相談いただくことができます。見るだけ・聞くだけも大歓迎ですので、お気軽にご来場ください。

-

あわせて読みたい

兵庫県で注文住宅を建てたい!【2025年最新版】注文...

兵庫県で注文住宅が人気を集める理由はいくつかあります。まず、兵庫県は神戸市や芦屋市、西宮市など、生活環境が整ったエリアが多数存在し、住みやすい環境が整っています。さらに、交通アクセスの良さも注文住宅を建てる際の大きな魅力...

-

あわせて読みたい

【2025年最新版】大阪の注文住宅完全ガイド!費用相...

大阪府は、全国的にも都市化が進んでおり、多くの人が住みたいと望むエリアです。そして、その中で自分だけの理想を実現する注文住宅には人気が集まっています。注文住宅とは自分の好きなデザイン、レイアウト、設備などを自由に選べる住...